建造的痕迹——云南高黎贡手工造纸博物馆设计与建造志

Trace from Construction: Notes on Museum of Handcraft Paper

- 建筑

高黎贡手工造纸博物馆位于云南腾冲县界头乡新庄村,当地有很古老的手工造纸技艺传统,造纸原料完全是自然材料——构树皮,制造过程亦几乎全为手工过程,造出的纸很有韧性与质感。在新庄,造纸已不仅是门技艺,它还作为一种文化深深植根于村民的心中。手工造纸博物馆将被用于陈列相关器物和展示文献,一则教育村民继承传统,二则向外来访客宣传介绍。建立博物馆的目的是为了保护手工纸制造的古老工艺和文化,而博物馆建筑的建设本身也将成为这一传统文化及其价值观的组成内容,手工纸和博物馆共同构成地域文化的物质媒介。

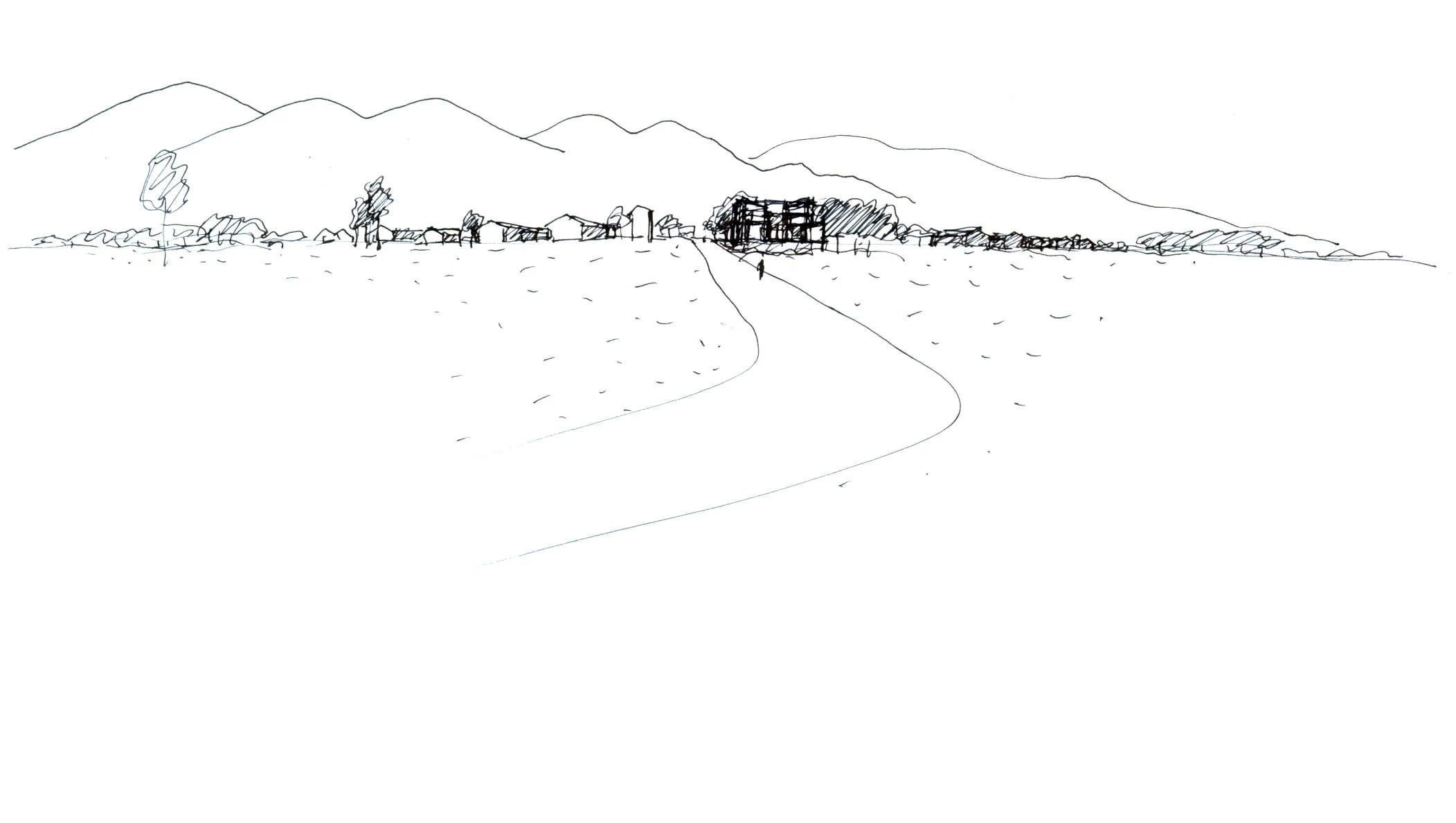

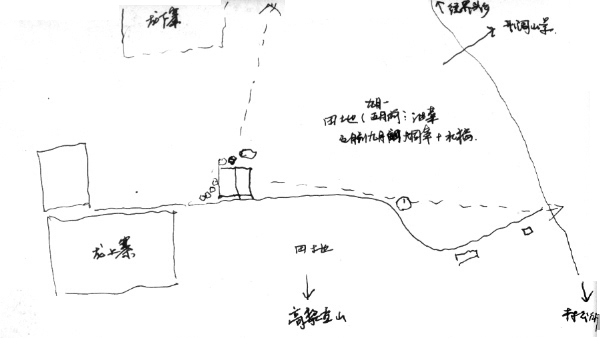

建筑基地南北长15m,东西长20m并有近1m 的高差,坐落于龙上寨的村口。周边地势东北高西南低,北侧是进村道路,东侧是村子,西侧是开阔的田野,南侧则是一片树林。云雾缭绕的高黎贡山延绵于场地的北、东两个方向,形成一道独特的景观。

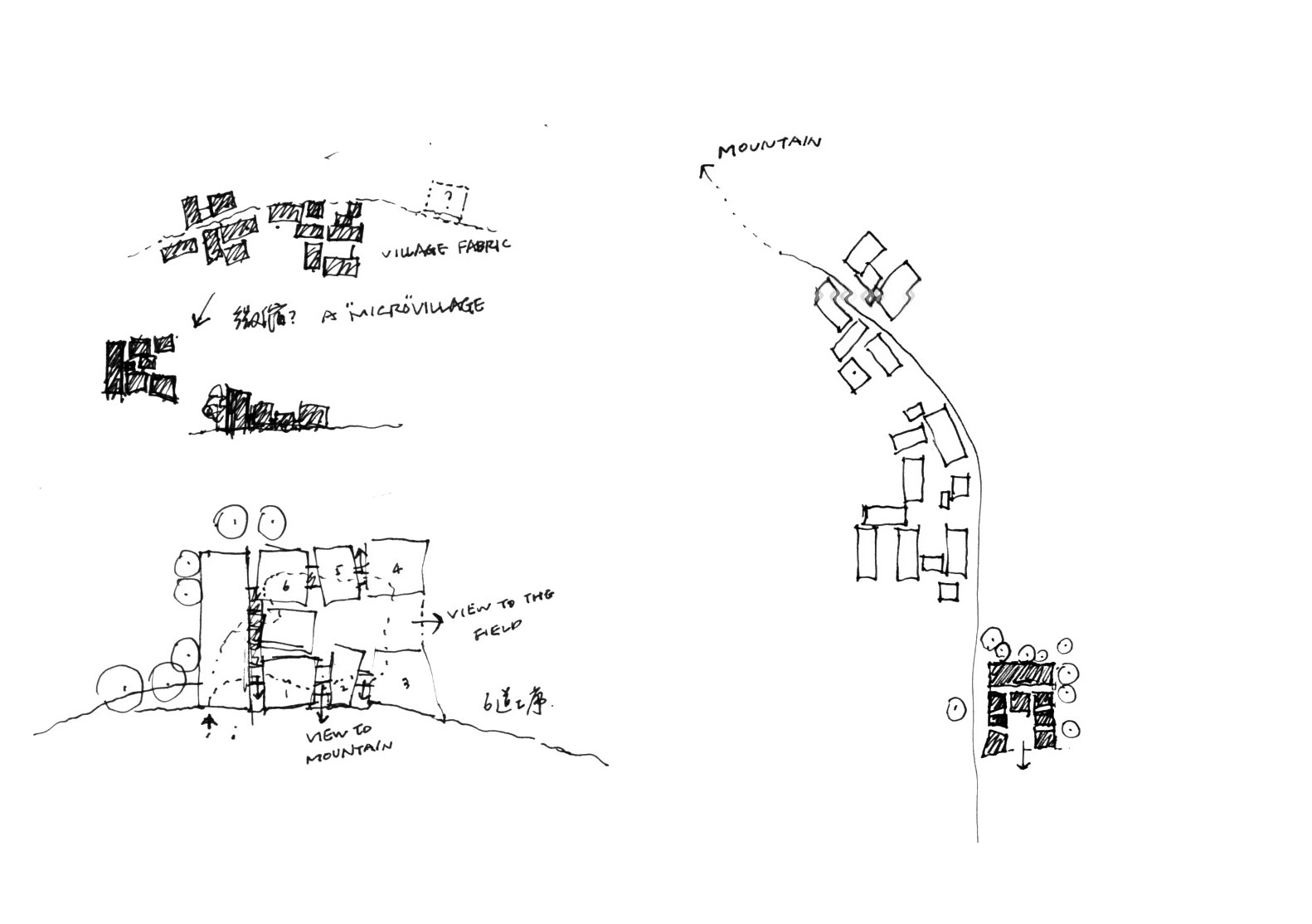

博物馆是由几个大小不同的体量高低错落组成的建筑聚落,如同一个微缩的村庄,整体呈U型,中间的院子对着西侧的田野和山景。这一建筑集合包括1个3层体量(正房),1个2层体量(阳台) 以及6个独立的展厅,这样的拆解使建筑的尺度变小,更好地融入环境。展厅高度、形状各不相同,分别对应着手工造纸的6道工序,在空间上形成延续的动线。人在其中穿行的时候,间或看到外面优美的自然景色;室内外之间、人工环境与自然景色之间不断交叉转换的观展体验形成一种提示——手工造纸与当地环境密不可分的关系。建筑的每个体量都不规则并略有角度变化,整体上形成一种轻微自然的转折,这来自于场地自身的不规则性以及村落自然生长的形式特征。从整体上看,龙上寨的村落空间连同博物馆又形成一个更大的博物馆,因为每一户人家都可以向来访者展示造纸的工艺;而博物馆又好像浓缩了村庄的空间体验,就像对村子的一个预览。

入口设在东边正房的东北角,由于建筑与路距离很近,入口台阶侧向对着东边有两棵大树的空地,这里是村庄入口的一块公共空间。建筑虽小,却具有综合的功能。两层高的门厅与书店相连;顺应场地原有的地形,展厅从东向西逐级而下,在穿越中心的院子后,又折返至入口;中间的茶室面向院子,推拉折叠门可以全部打开,一览田野与山景。2层为工作区,经过室外楼梯可到达3层的客房,中间是一个东西通透、上面有玻璃顶遮雨的半室外空间,向东成为面向高黎贡山的取景框——一处看山的绝佳场所,其在西侧的屋顶露台上可看到展厅起伏的屋顶和远处的田野。

- 思考

这个项目中令建筑师感兴趣的问题有两点:一是手工制造在机器时代的意义与价值,在建筑上又如何去体现;二是建筑的地域性特征如何体现。

第一,手工纸博物馆的设计与建造应当关乎手工造纸这一事物的特征:自然、环保、乡土、人文等。但它的核心价值是什么呢?从现实层面,手工纸是绿色无污染、与环境友善的制造方式;而从内涵层面,它实际是对待自然的一种态度,尊敬自然,也承认事物的生命轮回周期,任何事物都是来自自然,又回到自然,建筑也应如是。

手工纸的文化价值在另一点也有所体现,即其真实性。纸本身反映了劳动的痕迹和其制造过程的特征,因此具有文献价值;建筑亦可如此,如实地反映建造痕迹与特征,强调材料、结构等元素能够还原其本质,亦可理解为一种“在场”(presence)。相对于机器制造使人与物的隔离而造成的一种可以称之为“缺席”的状态(absence),手工制作可以体现一种“还原”事物本身的态度。然而时处今日,即便是仍处于“前现代状态”的中国乡村,要想拒绝机器的介入似乎既不可能亦无必要,例如石头切割就已经是工业手段了,而砌筑之砂浆中水泥亦是。实际上在手工纸的某些加工过程中村民们早已经开始使用机器了(如打浆)。这说明用机器替代手工去完成劳动是文明的必然指向。手工纸在环保上的优势实际主要指其无污染(无化学反应和排放) 并非是全“手工”。从这个角度想,这个小建筑或许不需刻意追求“不用一枚钉子”这种教条的建造概念,而可以采用适宜的、符合当地现实的做法。

第二,建筑的活动作为地域传统资源保护和发展的一部分,一定应当根植于当地的土壤并从中汲取营养。而当其开花结果后,反过来又可以丰富土壤的成分。“保护”并不是维持原状,而是通过与当下的结合,促发新的生命力。基于对当地环境、建筑资源、建造传统的考察与理解,建筑师希望建筑从建造角度是与“当地”的一种深入的结合,因为建造——而不是形式——才是建筑的地域性最本质的出发点。在采用适宜的材料、技术和工艺,并且适应当地气候的同时,我们希望博物馆全部由当地工匠来建,这样建筑的地域性不仅是形式上的,而且是一种经济与社会意义上的介入。擅长传统手工建造方式的当地工匠对于现代技术比较陌生,他们甚至不会看施工图。因此如何以当地传统技术做一个现代建筑?建立在工业基础上的现代性,能否在“前现代”的乡土环境中实现?这个建筑是纯粹用当地传统手工方式,还是对工业技术可以兼收并蓄?

- 建造

2008年4月,我们第一次造访龙上寨。在负责博物馆筹划的村民龙占先(他将是博物馆的第一任馆长)家里,了解了造纸的工艺和流程——选料、泡料、煮料、打浆、抄纸、背纸、晾纸等工序。在周边调查了解了当地传统乡土建筑的建造方式后,与当地的工匠龙占文(他将负责博物馆的建造)交流了当地建筑的习惯做法、可用材料以及价格。由于预算有限,建房子的经济性将很重要。

由于当地有丰富的木材资源和做传统木构的经验,木头成为建筑主要材料的自然选择。木头是有生命的材料,它会随着时间褪色和降解,最终回到自然中,而非如混凝土那样在未来将产生难以处理的建筑垃圾。这也体现建筑对环境的一种“轻”的态度。当地工匠熟悉的传统木构被作为结构体系,既充分发挥他们的作用,也利于当地传统技术的延续和发展,而在具体的构造上则可以融入一些现代的做法。屋顶采用当地的金竹,一是可以形成隔热通风层,二是可以创造一个起伏屋顶的人工景观,犹如麦田之上的“竹海”。墙面采用杉木,地面和基础则采用当地常用的火山岩(腾冲的火山地质创造了丰富的火山石矿)。全部采用当地材料,这个建筑将完全属于这里。

在完成设计后,我们带着图纸,第二次到现场与工匠们交流建造的具体方式,由于当地工匠不习惯看图纸,模型和现场草图是最好的交流方式。最初,现场搭造了一个1∶6比例的木架模型,这样对空间关系和结构有了很直观的理解。每栋单体的不规则给建造带来了一些麻烦,因为工匠们习惯于正交的传统房屋,最终弄清了空间关系以及三道梁与柱斜交的榫卯节点后,问题迎刃而解。接着确定了屋面和外墙的构造做法。

在设计深化阶段,我们针对结构、空间、构造等问题做了不同比例的研究模型:1∶100的结构骨架模型用以表达每一个体量的梁、柱关系;1∶25的模型研究空间形态及开窗的比例关系。1∶15的展厅模型则展示了各建筑构件关系,很直观地反映了建构的逻辑。通过模型还确定了一些细部构造方式,例如展厅的通风通过墙体下部的方角条石镂空来解决(当地气候一年四季都很温和,因此无需密封),这样使得展厅墙面无需再设开启窗,即节省了墙面给展示用,同时使立面更纯粹,展厅立面上的洞口只为单纯观景用,直接用整块玻璃嵌入,没有窗框使其从内部看成为纯粹的取景框;又如檐口下让墙体在梁底的位置结束,使梁和角部的柱子暴露以揭示是梁柱体系而非墙体承重;外立面上,直接暴露的伞科石(柱础) 以及柱子及楼层位置的整块木板等元素也是为了呈现建筑的框架结构逻辑;展厅室内则考虑就用当地的手工纸来做墙面,采用45cm×45cm 的木龙骨网格来裱固纸,这样可以使得展览的内容在模数基础上具有灵活性,同时纸的反射可以使室内的光线更柔和并形成一种氛围。

2009年5月,博物馆开始建设。整个建造过程持续了一年半的时间。雨季、停电、农忙( 工匠就是农民,有农活就得暂停盖房子)、以及资金等诸多因素使得周期拉长。后期一些材料和成品都要专门去腾冲县城甚至昆明采购,也使得建造过程比较缓慢( 例如玻璃、推拉折叠门窗系统,纱窗等)。这其中木结构实际只用了两个月,亦可见工人对木构的操控自如。而之后的墙体构造、屋面、室外楼梯、玻璃安装、防水、室内等他们不太熟悉的部分,以及一些需要试验的做法:如火山石上涂刷树脂以闭水以及屋顶龙骨与防水层之间的缝隙处理等,则相对耗时较多。不过做完这个房子,工人们都获得了很多新的经验,说以后什么样式的房子都能做。这是否可说项目已起到了发展当地建造手段的作用?另外值得一提的是,龙占先这位被我们戏称为文艺老青年的六十多岁的老人,在整体管理监督博物馆建设上功不可没,在没有驻现场设计师的时间段中(约一半时间),全靠他来组织协调解决诸多采购、建造、维修的问题。整个过程也使我深切体会了乡土环境中建房子在组织上的不易。

- 结语

博物馆的设计遵循着这样的原则:从建筑上应该能够看到建造的痕迹。因为保留建造的痕迹与特征并如实地反映材料、结构等元素的真实逻辑是一种价值。纯粹抽象的建筑形式其建造过程的历史信息就会缺失——这就好比机器造的纸,精致光滑,但缺少质感,也缺少情感;而手工纸看似粗糙,但其质感肌理告诉你造纸的原料、方式等线索,其价值就在于通过“呈现”,来提示和延续人的记忆。从这个意义上来说,建筑的结果作为表象只是其意义的一部分,它与其所承载的历史信息一起才构成建筑的全部。因此,我希望这个博物馆能够清晰地“还原”和“呈现”建筑是如何被建造的。在经历了时间的考验后,它或许能够具有考古学上的意义。