城市记忆的重塑——四川德阳孝泉镇民族小学灾后重建

On Xiaoquan Elementary School

- 背景

5.12汶川大地震使德阳市旌阳区孝泉镇民族小学的教学楼损毁,学校迫切需要重建。孝泉是一个人口四万左右的镇,位于德阳西北面,紧邻绵竹,也是受地震破坏比较严重的地区之一。学校的灾后重建得到包括江苏太仓红十字会,广东四会六祖寺慈善普济会,清华—香港中文大学金融MBA四川项目援建组,北大汇丰商学院私募股权108基金,侨爱协会及四川省光彩事业促进会等来自社会各方的爱心捐助。建设内容包括18个班的教学楼、各种活动室、学生宿舍、食堂等,共8800多平米。

项目的设计工作始于2008年六月受重建捐助方委托前往震后的孝泉镇进行实地考察。孝泉镇上的房子或倒塌,或开裂成了危房。镇上的房子高度基本为两到四层,街道大多五六米宽,街道的格局转折而富有变化,具有历史古镇自然生长的城镇空间特征。小学原教学楼遭地震破坏后已拆除。重建选择了新校址,位于相距不远的一条老街上,校园占地面积16826平方米,比原校址稍小,但需要容纳更多的学生(约900人)。学生人数众多,且很多是进城打工的农民工的孩子,需要提供足够的宿舍和食堂空间供孩子们住校,因此项目的用地条件很不宽裕。场地的西侧在震后搭起了临时板房供孝泉初中部的学生上课,并将一直持续到小学的建筑建成方能拆除。

- 思考

去孝泉之前,关于灾后重建已经在思考这样几个问题:重建对于灾区是一种跳跃式发展,因为大量资金、技术、意识由外部引入,将使当地突然加速现代化的进程,那么重建对地区传统采取什么态度?大刀阔斧的焕然一新还是谨慎延续空间和生活的记忆?直接由对口援建地区输入的工人、材料和建造手段会让灾区原来的地域特征消失吗?本地人会积极参与到重建中,还是仅仅只是接受重建的结果?本地的建筑业会因重建而发展进步还是只是旁观者?另外重建对效率的迫切需要必然会导致工业化和标准化的建造方式成为主导,这会否导致重建的千篇一律而丧失多样性,就如当年的唐山?

孝泉民小项目的重建资金是来自全国不同地区的社会各方捐助,捐助方同意将资金交由旌阳区教育部门来具体操作小学的重建工作,因此根据当地程序,建造将由德阳当地的施工单位来承建,而非全由外部地区输入。同时新的孝泉城镇规划的定位要求强调孝泉的历史古镇特征。这些外部条件促使我们必须思考这个项目与地域的内在联系。另外没有地方领导违背客观规律硬性要求建成时间的军令状,也给项目留出了空间,不必因单纯追求效率而忽视质量。 刘家琨有句话令人印象深刻:“地震把当地社会撕开了一个口子”。面对灾难,我们的社会内在机制就像建筑一样被剖开而呈现出其剖面。我感觉重建时建筑师应该去透视这一因灾难而呈现的社会剖面,思考建筑与当地的资源和文化更深层意义上的关系,让重建的建筑活动真正对当地的社会重建有所作用。

项目的设计思考从建筑最根本的两个问题出发:空间和建造。

- 空间

传统的学校由于老师少学生多往往是以管理的便利为核心来考虑建筑格局(这个小学存在类似的问题,这种局面当然与教育财政的投入有关),往往形成集体性、监狱式的空间。我们在考虑空间时,则更多从儿童个性的视角出发,尝试通过创造多样的、分散的和有趣的建筑空间去鼓励小学生的交流和多元的行为模式,因为小学生才是学校的主体。设计将校园按照秩序、兴趣、释放三种行为特征分为三个区域,分别是普通分班教室区、音乐美术等多功能教室群和室外运动场。给课内课外的多种活动提供不同的场所。

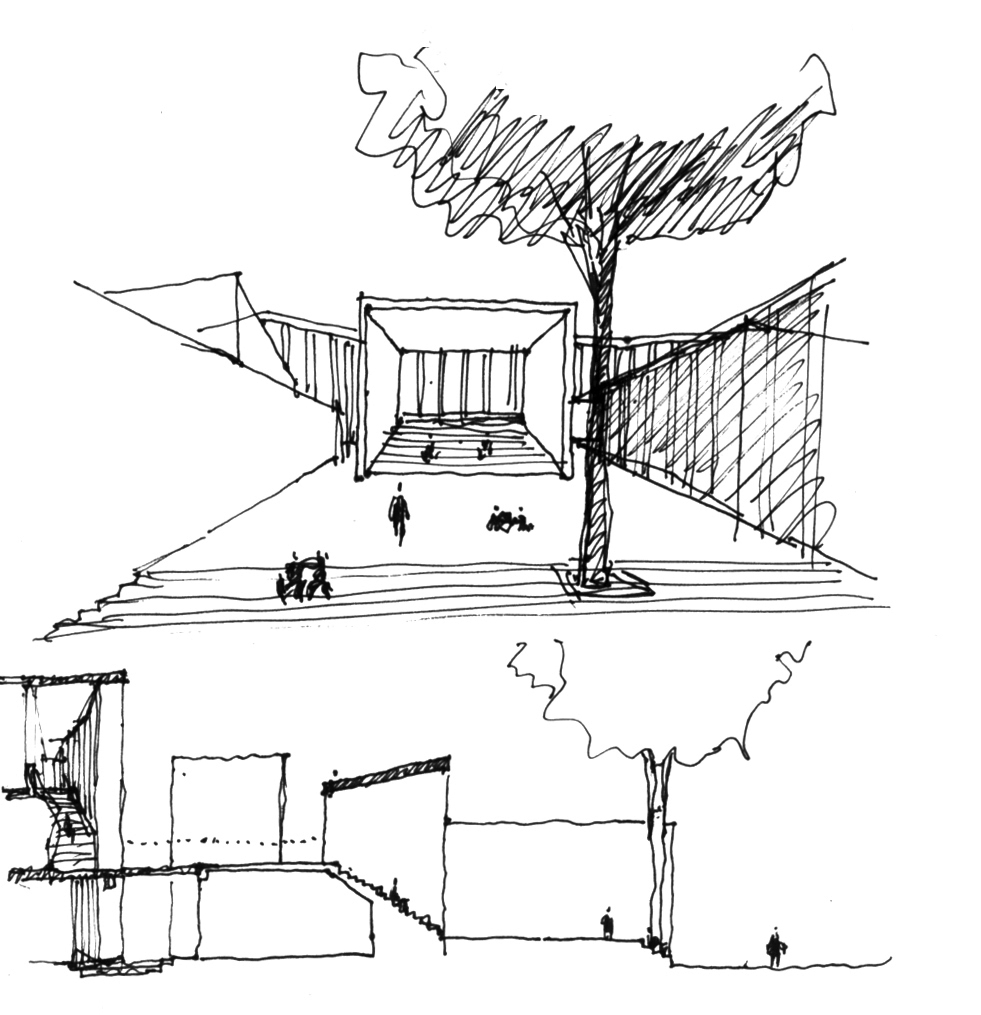

设计考虑空间的另一特征是校园做为一种社会空间的复杂性及其与历史的延续性,我们对新纪念物式的建筑造型之宏大叙事毫无兴趣。我们没有把学校仅仅视为一个建筑,而是将校园理解为一个微型城市,它微缩了一个学生和老师的小社会。设计因此营造出许多类似于城市空间的场所:街巷、广场、庭院、台阶等,这些多样化的场所一方面给小学生们提供了不同尺度的游戏角落和有趣的空间体验,试图激发小孩的好奇心和想象力,使他们在游戏中去释放个性。另一方面,这些类型空间在尺度上和形态上都与孝泉镇震前的城市空间相呼应,将有效地延续对城市空间的历史记忆,我们希望基于自然生长形成的孝泉镇所特有的自下而上式的空间复杂性在建筑中得以呈现,并给予个体更多的环境选择,而不是大刀阔斧地借重建之机将原来的城市肌理粗暴地抹去。那种简单覆盖重写式(overwritten)的建设对人的记忆和心理有时无异于另一场灾难。

设计在校园布局上将主体建筑布置在整个场地东侧,靠近位于老街上的校门;西侧为运动操场(这里为震后的临时板房教室占据,这样布局也可避免建筑施工对上课的影响);南侧新建宿舍楼与原有宿舍楼形成新的生活的院落,食堂则布置在西南角,与原有厨房结合在一起。

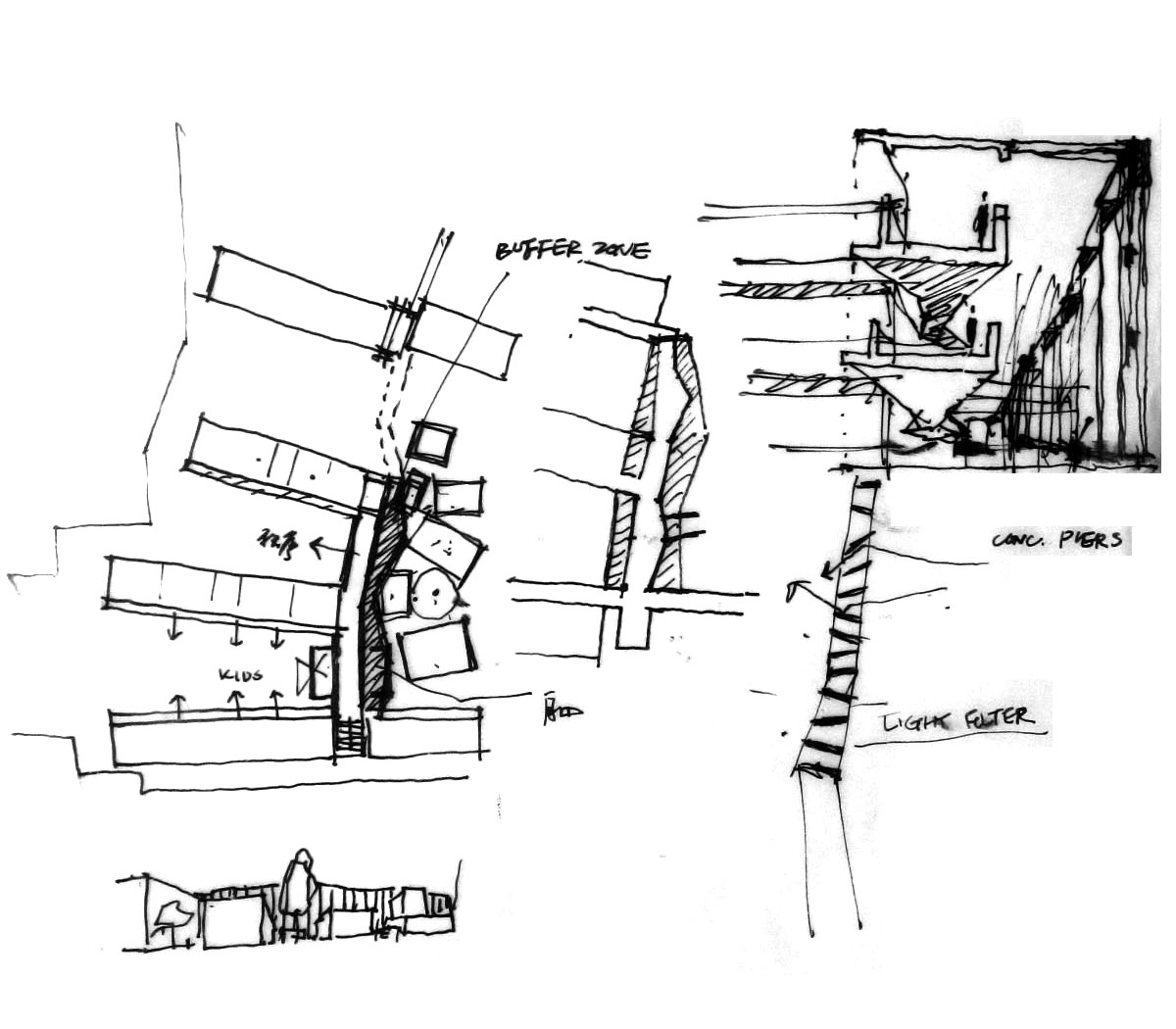

主体建筑主要由三部分组成:东侧部分包括两栋基本教学楼和老师办公楼;西侧部分包括计算机教室、语音教室、阶梯教室、美术教室、社团活动室、游戏廊、音乐教室、两个自然实验室及其准备室等多功能教室群。东西两部分的中间则是一条横贯南北又轻微曲折变化的连廊将所有功能区联系起来,我们称之为“脊椎”。脊椎既是交通、交流的空间,又起到导风和遮阳的作用。

东侧基本教学楼和老师办公楼的建筑高度为三层,主要考虑庭院适合儿童的尺度比较亲切,避免建筑过高带来的压抑感,且有利于疏散。两栋基本教学楼之间的庭院正对着校园主入口,形成一个具有仪式感的空间,可以举行升旗、做操等相对正式的集体活动。

西侧的多功能教室群的形态高低错落,如同一个微缩城市,形成了如街巷、台阶、檐廊、庭院等丰富的空间类型,成为教室楼和运动场之间的过渡地带。可上人的屋顶平台延伸了建筑中可活动的户外空间。

校园中原有的两棵大树被保留,一棵将近20米的皂角树成为正对核心庭院和大台阶的景观,大台阶既是联系教学楼和操场及食堂的通路,又是多种活动的场所,台阶上的游戏、读书、集体照相、看比赛等。大台阶下面是社团活动室,其南侧是一个游戏廊,内部有几个大小不一的角落,上面的天窗与大台阶联系,这个小空间促发了很多的儿童活动:写作业、踢毽、捉迷藏等,建成后学生非常喜爱,被称为“石屋”。

通往操场的街巷空间一侧的阶梯教室墙面上的窗洞通过充分利用墙厚而处理成凹入的“儿童家具”,可容纳很多偶发的儿童集体游戏活动,使得这一空间并非仅仅是通过性的。这些错落的窗洞在室内则形成了丰富的光影效果。

中间的“脊椎”是一个联系所有功能的长廊,其朝向操场一侧用连续的一米进深的混凝土立柱序列形成一个三层通高的柱廊空间,遮挡西晒的同时,创造丰富的光影效果和视觉层次。三部直跑楼梯联系上下楼层,几个“连桥”穿越高空间将二三层的走廊和美术教室、自然实验室、大台阶、以及屋顶平台相连。一层在柱廊与楼梯之间设置了条形的水池,使空间更为活跃。在水池里观鱼也称为学生最喜爱的课间活动之一。

老师办公楼的一层是阅览室,其南侧设计了凹入较深的细窄长窗户,为了遮阳并避免外面操场打球碰撞玻璃,内部则形成阅读的角落。

食堂的设计考虑到通风和光线的需要,做成一个中间有内院的方形体量,与原有的厨房相连成为一个整体。内聚的坡屋面使庭院尺度相对亲切,在内部则形成了由高到低尺度变化的空间,竹吊顶加强了这一空间内聚的印象。立面窗户的设计充分考虑小学生的身体尺度并与之相呼应,视线、通风、遮阳分别在不同高度解决。

- 建造

与大量援建项目直接由外地输入工人、材料、技术不同,我们在这个项目致力于实现一个高度本地化的建筑过程。回应本地气候,对本地材料、工艺的充分利用,采用本地适宜的建造手段等构成了建造的核心内容。

具体而言设计主要利用的当地材料包括页岩青砖、木材、竹子等,地震后砖作为基本建材在灾区非常紧缺,所用的砖来自于德阳附近的数个砖窑,每一批质地都略有不同。恰好由于建筑体量分散,用在不同体量上也还比较自然,且可分期施工。木材加工则在孝泉很有历史传统,有很多资源可用,门窗采用实木门窗,固定扇为玻璃,开启扇为木头,立面效果整齐干净。竹子也来自当地,主要用在外墙面及吊顶,起到隔热和视觉丰富作用。此外地震后回收的旧砖也用于景观工程中的地面和座椅等,使其象征性地参与到重建中获得再生的意义。

建筑主体结构采用现浇混凝土框架体系,外露的梁柱和混凝土墙体以清水方式处理,填充墙为外层清水砖墙和内层保温砌块的复合墙体。上述元素在主体建筑立面上均清晰体现出其交接关系,反映出建构体系的逻辑。宿舍楼则是一个完全的砖混承重的楼以节省造价,外部用青砖包裹,构造柱、窗过梁、楼板等构件在立面上均清晰可见。也是希望体现建构的清晰性。

项目于2008年12月奠基,2009年4月动工,2010年9月竣工。施工方华西鲁艺建筑公司来自德阳当地,在建造中非常尽心尽责,对保证建造质量起了很大作用。尤其是清水混凝土的浇注,在并没有太多过往经验的情况下,通过现场对模板支护细节和混凝土标号的几次实验摸索,总结出有效的技术手段,确保了最终的效果。当然混凝土施工也不可避免地存在许多失误和缺憾,例如开始的浇注时间控制导致的墙面肌理不匀,模板分格的错误以及局部浇注时暴模等。为了弥补对粗糙表面进行了打磨处理,局部形成一些墙面的特殊质感均得到保留和呈现,这种施工当中的痕迹倒也体现出当下建造的一些特征,反而丰富了材料本身的叙事性。整个项目最终的建筑工程造价在1500元/平米以下,很好地实现了整体预算控制。

重建的孝泉民族小学已于2010年10月投入使用。

附:

孝泉民族小学的小学生们对新学校的一些描述:

走进学校,呈现在眼前的是一栋栋错落有致的教学楼。我像进了迷宫似的到处乱窜,好像热锅上的蚂蚁,可总找不到路。一想到自己以后就要在这里读书了。就兴奋得一蹦八丈高,到处参观。——六年级五班 李欣

一个个窗子都被改造成了一个个乘凉的木板房,舒服极了。阅读室旁边有很多小台子,我们可以在那里坐着看闲书,很舒服。——五年级一班 李竺蔓

我们学校还有一个有趣的地方“防空洞”,其实那只是几个用水泥做的休闲台,下课了,我们都在里面看书、做游戏……里面还有几个瞭望口,我们做游戏躲在里面还可以通过瞭望口看到外面——音乐厅。走廊的中部有一个从教室到操场的楼梯,这是个高高矮矮的,错落不一的楼梯,同学们像小兔子一样,在矮的楼梯上蹦蹦跳跳的玩耍,还有的同学在高的楼梯上坐下看书。 ——五年级二班 陈佳宇

新学校是一个美丽的城市。我觉得我们校园里应该有图书馆,可以了解课外的奇怪和美丽。——四年级一班 蔡思琪

来到教学楼前,你一定会百般疑惑,这该怎么走呢?对啦!教学楼是迷宫式的,每走一步就会思索一会儿。——六年级六班 万瑶

到新校园之后,就出现了“新”同学,以前同学们的活动空间都是较小的,现在增大了,同学们的野心也增大了。常常是一玩就必须玩过瘾,而且满头大汗,上楼梯都还有时头重脚轻;来到新校园,许多同学心中都充满了好奇心,书包一放下,脚就发痒,硬是约上几个同伴,兴致勃勃地探访校园。哪一处都要走过,每一处几乎都要摸过。之后心情便才舒畅,得意扬扬的样子,欢跃的心情,每一次转完校园,每个人都会这样。——六年级五班 杨凉

往楼上走,那墙上还有大大小小的形状,什么正方形、长方形都有。有时,坐在那里聊会儿天也好,可有的同学看了,却说:“这些人教书都教疯了,数学图形都弄到墙上来了!” ——六年级三班 朱俊禅

学校给我的第一印象——大!这所学校,不知有多么大,像一座迷宫以的,第一次独自去玩的时候,走在一个觉得很深的地方。上课了,也找不到回教室的路了,感觉烦,但在我与母亲交谈、融洽之中,慢慢得把这个缺点,倒变为了我的兴趣!——五年级四班 谭鑫